2019年4月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》,对包括《建筑法》《反不正当竞争法》《商标法》在内的八部法律进行修改,除对《商标法》修改的内容将于2019年11月1日实施以外,其他法律均将自公布之日起实施。

经分析,本次《反不正当竞争法》共新增、修改4条,其内容均与商业秘密有关。本次修法的亮点有:

增加侵犯商业秘密行为人的主体范围

扩充侵犯商业秘密行为的行为种类

提高侵犯商业秘密行为的民事赔偿、行政处罚限额

显著降低侵犯商业秘密案件权利人的证明义务

一 、增加侵犯商业秘密行为人的主体范围

《反不正当竞争法》第九条第二款规定,经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的,视为侵犯商业秘密。

同时,《反不正当竞争法》第二十一条,也将侵犯商业秘密的行政处罚范围由原先的经营者增加至“经营者以及其他自然人、法人和非法人组织”。

根据司法实践情况,通常对前述“经营者”作狭义上的理解,即与商业秘密权利人同行业的竞争者。因为在以往,实际使用或披露给他人使用并获得非法利益是侵犯商业秘密行为的认定要件之一。全国人大法工委在以往的《反不正当竞争法释义》中即提及,“(如非法获取的商业秘密)未用于生产经营活动,也未披露,则一般不会对市场竞争造成影响,不构成对商业秘密权利人的不正当竞争,不宜适用(有关侵犯商业秘密的)规定。”

而本次法律修改,将经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织一同涵盖,增加了侵犯商业秘密行为人的主体范围,更好地保护商业秘密权利人的权益。

二、扩充侵犯商业秘密行为的行为种类

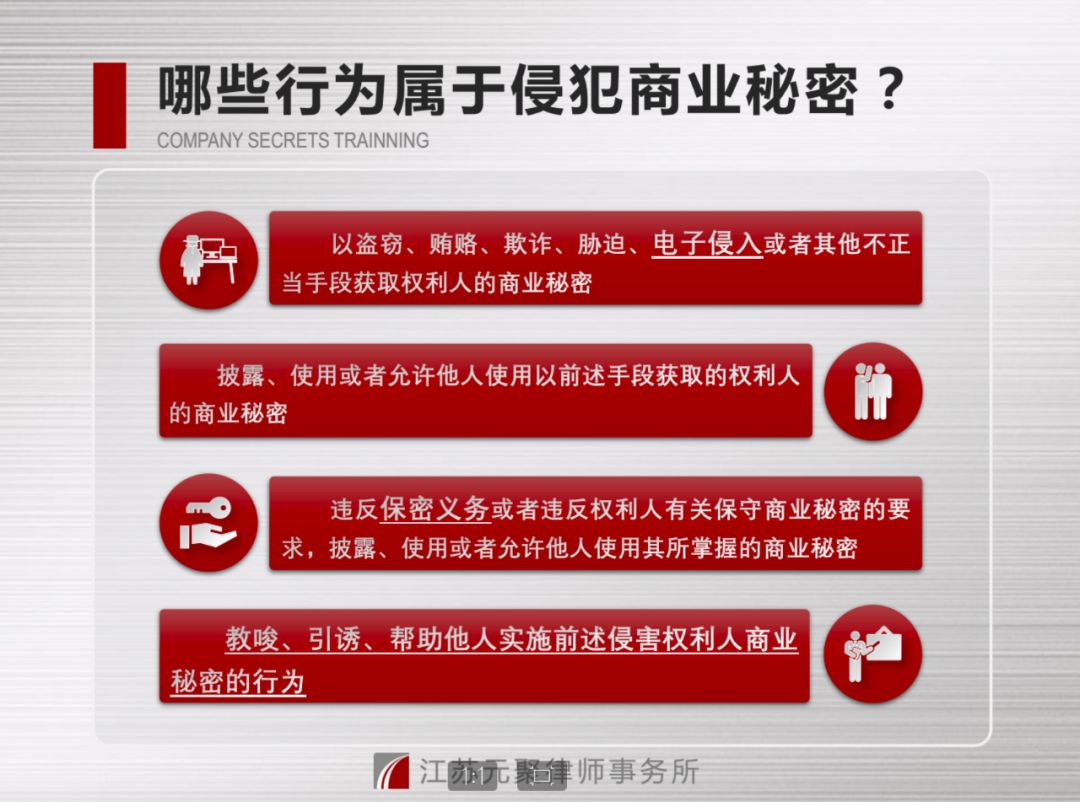

侵犯商业秘密的行为种类

(下划线为新增内容)

随着时代的发展,侵权人非法获取商业秘密的手段也在不断更新。所以,本次修法将“电子侵入”正式列入不正当手段的范围,使得网络形式的侵权也被覆盖,以保障权利人。

此外,违反“保密义务”也是本次修改的一个亮点。在修法前,本处的表述是违反“约定”,这就使得当事人如未签订保密协议或未在签署的框架协议、技术协议等文本中附加保密条款,抑或保密协议、保密条款约定不明,则无法通过法律保护。而本次修法,即使出现前述的情况,也可根据法律规定适当保障权利人的合法权利。不过即便如此,我们依然建议企业签订保密协议或在签订的协议中附加保密条款,以获得更全面的保护。

而且,教唆、引诱、帮助他人实施前三项行为的,也属于侵犯商业秘密。

三、提高侵犯商业秘密行为的民事赔偿、行政处罚限额

第十七条 经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任。 经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的,可以向人民法院提起诉讼。 因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。 经营者违反本法第六条、第九条规定,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下五百万元以下的赔偿。 第二十一条 经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的,由监督检查部门责令停止违法行为,没收违法所得,处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上三百万元以下五百万元以下的罚款。 ——《反不正当竞争法(2019)》 |

本次修法,在提高侵犯商业秘密行为的民事赔偿、行政处罚限额上,有这几个修改点:

1. 在商业秘密纠纷民事案件中新增惩罚性赔偿

本次修法,在《反不正当竞争法》第17条中新增“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”,增加了惩罚性赔偿的规定,以加大侵权行为人的违法成本,维护权利人和合法权益。

2. 增加侵犯商业秘密行为行政处罚的主体

《反不正当竞争法》在第21条,将行政处罚的主体由原先的“经营者”扩充至“经营者以及其他自然人、法人和非法人组织”。但需注意,在《反不正当竞争法》第17条民事责任条款中,未作同步调整。从这一点上来看,民事赔偿的主体或并未随之一同增加。

3. 提高民事赔偿、行政处罚限额

在《反不正当竞争法》第17条、21条,无法确定实际损失的侵犯商业秘密行为的民事赔偿数额上限,以及行政处罚上限均由原先的最高三百万元增加至目前的五百万元。而且,本次修法还在行政责任中规定了“没收违法所得”。

四、显著降低侵犯商业秘密案件权利人的证明义务

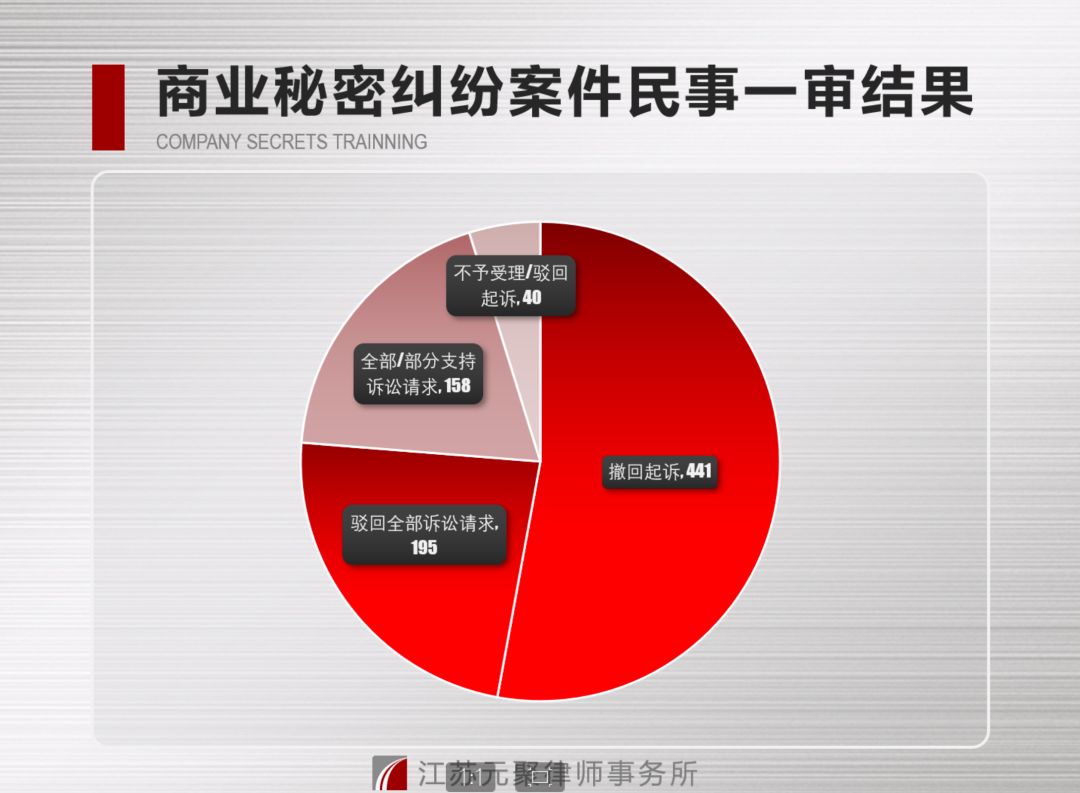

商业秘密纠纷案件以胜诉率低而著称。据统计,近年来我国商业秘密纠纷案件的胜诉率(含支持部分诉讼请求,下同)仅为18.94%,而从下面的图表,我们也可以看到获得法院胜诉判决的案件数量低于原告撤回起诉与法院判决驳回全部诉讼请求。商业秘密案件胜诉率如此之低,是较为少见的。

而究其原因,正是因为原先的法律对侵犯商业秘密纠纷案件的证明程度过高,要求达到“商业秘密+接触+利益-合法来源”的程度,意即,仅仅证明侵权行为人非法接触到商业秘密还不够,必须证明侵权行为人通过其非法接触到的商业秘密谋取利益才可以。而这在提高权利人证明程度的同时,还使得该等商业秘密的侵犯造成了无法挽回的严重后果。

鉴于此,本次《反不正当竞争法》的修改,新增了第32条,以此重构侵犯商业秘密纠纷案件的证明责任与证明力度。具体而言:

在侵犯商业秘密的民事审判程序中,商业秘密权利人提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯,涉嫌侵权人即应证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。

商业秘密权利人提供初步证据合理证明商业秘密被侵犯,且提供以下证据之一的,涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯秘密的行为:

l 有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密且其使用的信息与该商业秘密实质上相同的;

l 有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险的;

l 有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯的。

按新的规定,权利人提供初步证据即可,大大降低了侵犯商业秘密纠纷的证明难度,以更好地维护权利人的合法权益。

总体而言,本次《反不正当竞争法》以商业秘密为修改的内容,从扩充侵权主体、增加侵权行为、提高赔偿数额、降低证明力度这“三高一减”,实现了对商业秘密保护的进一步提升,对我国的“知识产权强国”战略提供了法律上的支撑。从企业角度而言,通过本次法律的修改,也增强了企业的知识产权保护意识、激发企业知识产权研发的动力。

【开课预告】

本文仅代表作者本人观点,不代表江苏元聚律师事务所或其律师出具的法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明来源。如您对本文议题有疑问或者有意进一步交流探讨,欢迎与本文作者联系。

常年法律顾问|劳动用工|社保个税|商业秘密保护

股权激励|企业印章管理|企业环保合规|应收账款

广告法|商标法|项目申报|争议解决|智能法顾系统